Ausgangslage

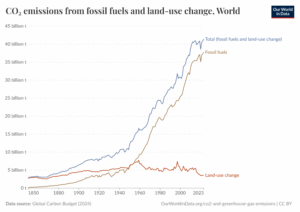

Auf der Grundlage des besten verfügbaren Wissens müssen wir davon ausgehen, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, der erhebliche Gefahren für weite Teile der Weltbevölkerung mit sich bringt. Der Klimawandel hängt von den globalen Emissionen ab. Klimapolitik kann deshalb nur wirksam sein, wenn es gelingt, diese zu senken. Dies gelingt bisher nicht:

Die deutsche Klimapolitik

Die deutsche Klimapolitik ist national ausgerichtet. Ihr Ziel ist es, bis 2045 Deutschland vollständig zu dekarbonisieren – fünf Jahre früher, als die EU vorsieht. Deutschland deckt seinen Energiebedarf zurzeit noch zu etwa 77 Prozent durch fossile Brennstoffe (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 2025). Dieser Anteil soll innerhalb von 20 Jahren auf null heruntergefahren werden – und das bei Verzicht auf Kernkraft und Kohlendioxid-Abscheidung (Carbon Capture and Storage, CCUS). Die globale Dimension versucht die deutsche Klimapolitik zu berücksichtigen, indem sie auf die Vorbildwirkung der Energiewende setzt und auf das Pariser Klimaabkommen verweist, dem sie sich verpflichtet fühlt.

Bewertung der deutschen Strategie

Klimapolitische Maßnahmen haben stets eine zweifache Wirkung. Zum einen reduzieren sie die lokale Emission von Treibhausgasen. Andererseits nehmen sie Ressourcen in Anspruch und verändern die Bedingungen, unter denen wirtschaftliche Aktivitäten ablaufen. Dies hat in der Regel Auswirkungen auf den Wohlstand des Landes. Die Wirkung der deutschen Klimapolitik ist sehr asymmetrisch.

Wirkung auf die globalen Emissionen: Die CO₂-Reduktionen, die Deutschland bislang erreicht hat, haben nicht dazu geführt, dass die globalen Emissionen sinken. Deutschlands Anstrengungen werden durch steigende Emissionen in anderen Ländern weitgehend kompensiert. So regelt beispielsweise der europäische Emissionshandel die Emissionen im europäischen Energiesektor. Eine zusätzliche nationale Reduktion ist überflüssig, weil sie keine Wirkung auf die europäischen Emissionen haben kann. Zudem bleibt der Gesamtverbrauch an fossilen Brennstoffen in der Welt konstant – selbst dann, wenn Deutschland weniger davon einkauft. Die Erwartung, dass andere Länder dem deutschen Beispiel folgen würden, hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil: Trotz der enormen Anstrengungen Deutschlands und Europas sind die globalen Emissionen weiter gestiegen. Auch die Hoffnungen, die viele in das Pariser Abkommen gesetzt haben, sind verflogen. Nach dem Austritt der USA stammen nur noch etwas mehr als 14 Prozent der globalen Emissionen aus Ländern, die sich in Paris zur Reduktion von CO₂-Emissionen verpflichtet haben. Das Pariser Abkommen ist damit praktisch wirkungslos.

Wirtschaftliche Wirkung: Gleichzeitig ist die Wirkung auf Wirtschaft und Wohlstand erheblich. Deutschland hat weltweit mit die höchsten Energiekosten. Die Klimapolitik ist geprägt von komplexen Regulierungen und Bürokratie. Subventionen belasten den ohnehin sehr angespannten Bundeshaushalt massiv. Die Energiewende führt zu einer Umlenkung von Ressourcen in den klimaneutralen Umbau des Kapitalstocks und sie schwächt Industrie und Arbeitsmarkt. Deutschland befindet sich auch deshalb seit drei Jahren in einer Rezession. Die Industrieproduktion nähert sich dem Niveau der Corona-Krise. Besonders die energieintensive Produktion bricht ein. Der Arbeitsmarkt hat die Marke von drei Millionen Arbeitslosen überschritten, darunter viele hochqualifizierte Spezialisten.

Es entsteht zunehmend der Eindruck, dass die Klima- und Energiepolitik nicht ausreichend faktenbasiert, sondern von Wunschdenken und Ideologie geprägt ist. Das Klimaschutzgesetz verdeutlicht dies: Es folgt dem Budgetansatz des Bundesverfassungsgerichts, wonach Deutschland bis 2050 ein Restbudget von 6,7 Gigatonnen CO₂ hat. Angesichts eines fossilen Anteils von über drei Vierteln wird dieses Budget bereits Anfang der 2030er Jahre verbraucht sein. Ein erheblicher Teil der notwendigen Reduktionen kann in dieser kurzen Zeit nicht realisiert werden. Wird strikt am Klimaschutzgesetz festgehalten, droht eine wirtschaftliche Katastrophe, ohne dass ein messbarer Beitrag zum globalen Klimaschutz geleistet wird.

Reformvorschläge des Expertenrats von R21

- Reziproke EU-Klimaschutzziele lösen Klimaschutzziele in Deutschland und der EU ab

Deutlich erfolgversprechender als die Rolle eines bedingungslosen Vorreiters wäre die eines reziproken Verhandlers, der eine sog. Tit-for-Tat-(„Wie Du mir, so ich Dir“)-Strategie verfolgt. Die EU investiert in kosteneffizienten Klimaschutz, indem sie den Emissionshandel auf alle Sektoren anwendet und dabei einen realistischen Emissionsminderungspfad vorgibt. Allerdings nur, solange auch andere Staaten Emissionsminderung betreiben. Im Idealfall im gleichen, dann globalen Emissionshandelssystem. Verweigern sich insbesondere die großen Emittenten wie die USA, China, Indien und Russland weiterhin einer echten Minderungsstrategie, sollte die EU im EU-ETS Haltepunkte einführen, an denen sie die Verknappung der Zertifikate so lange pausiert, bis eine Referenzgruppe aus wesentlichen Emittenten (etwa die Gruppe der G20) ein vergleichbares Reduktionsniveau erreicht hat. In der Zwischenzeit können Mittel, die sonst in die Emissionsreduktion geflossen wären, Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel finanzieren.

- Technologische Durchbrüche als Beitrag der EU und Deutschlands zur globalen Klimapolitik

Neben der kosteneffizienten Minderung von Emissionen innerhalb Europas muss sich die EU – und insbesondere Deutschland – darauf konzentrieren, in klimawirksame Forschung und Entwicklung zu investieren. Der komparative Vorteil, über den Europa gegenüber weiten Teilen der Welt verfügt, besteht in seinem enormen Forschungspotenzial. Das gilt nicht nur für die staatlichen Universitäten und Forschungsinstitute, sondern auch für die privaten Unternehmen im Hochtechnologiebereich. Ein gut gestalteter Emissionshandel würde diesen Unternehmen enorme Anreize für die Entwicklung neuer, CO₂-sparender Technik bieten. Zusammen mit einer staatlich besser finanzierten Grundlagenforschung ohne technische Einschränkungen könnte Europa der Ort werden, an dem die Energietechnik der Zukunft entsteht. Darin sollte vor allem der Beitrag Europas zur Lösung des Klimaproblems bestehen.

- Emissionshandel über die Grenzen der EU hinaus ausbauen

Der Emissionshandel ist das erfolgreichste Instrument im Klimaschutz. Er kann sein volles Potenzial jedoch erst dann entfalten, wenn möglichst viele Länder beteiligt sind und es keine Beschränkungen auf einzelne Sektoren gibt. Außerdem macht ein Emissionshandel keinen Sinn, wenn die Emissionen in kurzer Zeit auf null abgesenkt werden sollen. In diesem Fall geht die Anzahl der Emissionsrechte gegen null und die CO₂-Preise gegen unendlich. Faktisch läuft das auf ein Emissionsverbot in dem betreffenden Sektor hinaus. Genau das ist momentan mit dem ETS 2 geplant. Bereits 18 Jahre nach Einführung sollen dort keine Emissionsrechte mehr ausgegeben werden. Das bedeutet, dass im Verkehrssektor keine Verbrenner und im Wärmebereich keine fossilen Heizungen mehr benutzt werden dürfen – ein faktisches Verbot. Das ist nicht der Sinn des Emissionshandels. Er soll vielmehr dafür sorgen, dass Vermeidung stets dort stattfindet, wo die Vermeidungskosten am geringsten sind.

Um weltweit möglichst viele Länder dazu zu bewegen, dem Handel beizutreten, schlägt der Expertenrat vor, die Erstvergabe der Emissionsrechte pro Kopf vorzunehmen. Dadurch würden bevölkerungsreiche Länder des Südens bevorzugt und der reiche Norden wäre gezwungen, Emissionsrechte aus dem Süden zu kaufen. Dies wäre ein wünschenswerter und notwendiger Umverteilungseffekt, der zur Entwicklung des globalen Südens beitragen, den Migrationsdruck verringern und neue Abnehmer für im Norden entwickelte Technologien schaffen würde.

- Klimapolitischer Befreiungsschlag

Der Emissionshandel ist keine Ergänzung zu klimapolitischen Regulierungen und Subventionen, sondern die effizientere und effektivere Alternative. In einem großen Befreiungsschlag muss die Ausweitung des Emissionshandels daher mit einer Abschaffung von Vorgaben für Flottenemissionen, Gebäudedämmung, Erneuerbaren-Ausbau, Heizungstechnik, Antriebsarten oder Produkteffizienz einhergehen. Ein solcher Verzicht auf wirkungslose, aber extrem teure nationale Klimapolitik würde erhebliche Mittel und Kräfte freisetzen, die dringend benötigt werden, um Steuern und Abgaben zu senken, Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen und Wachstum und Beschäftigung zu erzeugen.

- Technologieoffenheit im Energiesystem inklusive Kernkraft und CCUS

Das Energiesystem ab 2040 sollte technologieoffen alle Optionen nutzen, die – bei wirksamer CO₂-Bepreisung – zu einer bezahlbaren Versorgungssicherheit beitragen. Viel spricht dafür, dass die Kernkraft darin eine wesentliche Rolle übernehmen wird, ergänzt durch erneuerbare Energien sowie durch mit CCUS kombinierte fossile Brennstoffe. Die Systemkosten eines solchen Energiesystems wären deutlich niedriger als in einem nahezu ausschließlich auf Erneuerbare gestützten Szenario. Der Expertenrat fordert daher eine zügige Wiederherstellung der noch nicht abgebauten Atomkraftwerke sowie den möglichen Einsatz von CCSU, etwa bei den bald auszuschreibenden Gaskraftwerken. Das zukünftige Energiesystem muss alle Techniken einsetzen, mit denen CO2-arm Energie erzeugt werden kann.

Fazit

Der Kampf um die Stabilisierung des Klimasystems ist nicht verloren – aber er wird verloren gehen, wenn die Klimapolitik nicht bald einen grundlegenden Kurswechsel vollzieht. Deutschland und Europa brauchen eine Klimapolitik, die global wirksam und technologisch offen ist und die zugleich Wachstum und Wohlstand schafft.